日本時間 9月13日 2時からのイベントで、アップルの新製品 iPhone 5 が発表されました。他社片手スマホとの比較、縦長にしたメリットとか、ケースがツートンカラーになった理由について、つれづれなるままに。

投稿者: nire (39ページ目 (103ページ中))

.

京王線地下化見学、夜が明けてきて大詰めです。すっかり地上の仮設線路が撤去されましたが、最後にどうやって地下と接続されるのでしょうか。

京王線地下化工事の見学つづきです。架線と線路の切断が終わった後、複数台あるクレーンが同時に動いて、何か始めました。

Xperia GX SO-04D 開封の儀…ですが、せっかくなので手持ちの iPhone 4 と形状と液晶を見比べてみました。

まずは正面。左が iPhone 4, 右が Xperia GX SO-04D です。Xperia GX SO-04D の方が 15.8mm 長く、10.4mm 幅が広くなっています。画面表示は、iPhone 4 の方が輝度が大きかったため、輝度設定を max 値から少し下げて撮ってあります。

サイズとディスプレイの比較。Xperia GX SO-04D の方がディスプレイサイズが大きい分、ドット数は多くなっており、結果としてピクセル表示の “密度” をあらわす dpi 値は iPhone 4 も Xperia GX も変わらないようです。

| iPhone 4 | Xperia GX SO-04D | |

| サイズ | H 115.2mm x W 58.6mm x D 9.3mm | H 131mm x W 69mm x D 10.5mm~11.6mm | 重量 | 137g | 127g |

| ピクセル数 | 640 x 960 | 720 x 1280 |

| ディスプレイサイズ | 3.5インチ 89mm | 4.6インチ |

| dpi | 326dpi | 319.3dpi |

単純にドット数が多い分 Web ブラウジングは快適で、しばらく Xperia GX SO-04D をいじって急に iPhone 4 に戻ってくると、画面狭っ!と感じてしまいます。 🙂 でも、フォントは iPhone 4 の方が読みやすいかもしれません。

Xperia GX SO-04D は一見、大きい分持ちにくい先入観がありますが、手になじむホールド感があります。Xperia arc と同様に、背面が反っているデザインなのがデカい。おサイフケータイの説明やフタの開け方を示したシールが貼ってありますが、デザイン的にアレですので早いところはがしたいです。

上部。縦にみて反っているだけでなく、上部背面もゆるやかなカーブになっていることが分かります。足のマッサージで踏む青竹みたい、とよく分からない例え炸裂。

左側にヘッドフォン端子があるのはどちらも同じ。電源 (スリープ) ボタンは iPhone 4 が上面にあるのに対して、GX SO-04D では左側に配置されています。データ通信端子は、iPhone 4 (というか iPhone シリーズ) が底面にあるのに対して、GX SO-04D では右側上面にあります。

左側面と、右側面の比較。GX SO-04D では左側に電源ボタン、右側にボリュームボタン。この配置のせいで、左手親指で電源オンオフするとき、薬指でボリュームを変えそうになります。

正面から見ると「並」な見た目の Xperia GX SO-04D (ホワイト) ですが、背面の arc 形状は愛でるに値するフォルムですね。背面を保護カバーで覆ってしまうと見えなくなるのがジレンマ。iPhone にカバーつけるのは邪道! と Apple 信者な方に言われたことがありますが、Xperia GX についても同じことが言えますね。

使い勝手はまた今度。

つづく。

今まで iPad のモバイル WiFi ルーターとして使用していた Pocket WiFi GP02 を解約して、ドコモが 2012年夏モデルとして発売する Android スマホ、ソニーモバイル製の Xperia GX SO-04D を買ってみました。なぜにソッチへ転んだのかというお話。

最近 1ヶ月以上待たされるの多いんです

8月8日の仕事中に、メールが来ていました。

07月07日(土) 15時46分にご予約頂きました、機種名「XPERIA GX SO-04D (ホワイト)」の入荷日時が確定致しました。

■入荷日時:平成24年08月09日(木) 10時

おお、来たか。最初この機種、7月の発売が期待されていたのですが、「入荷しましたらメールでご連絡差し上げます」と言われたっきり、いつまで経っても来ず。そろそろ他機種に浮気しようか、と思っていた矢先のできごとでした。

なぜ iPhone があるのに Android なのか

ソフトバンク契約の iPhone 4 を持っているのに、なんでわざわざドコモの Android 機なのかと。

簡単にいうと「テザりたいから + もともと 2台持ち上等なんですけど何か?」です。

仁礼は上記以外に Pocket WiFi GP02 を持っていて、屋外では次のように使っていました。

- iPad (WiFi モデル) からネット接続したい時は Pocket WiFi GP02 を使用

- iPhone 4 は単体でネット接続できるが、ソフトバンクの通信速度の遅さに耐えられないときは Pocket WiFi GP02 を使用

- ただし、Pocket WiFi GP02 は単体では Web ブラウジングも何もできない

さらに、日本のソフトバンク iPhone ではテザリングが禁止されており、モバイル WiFi ルーターとして iPhone を使うことができませんが、Android 機なら機種によっては可能です。つまり

- iPad (WiFi モデル) からネット接続したい時は Android 機でテザリング

- iPhone 4 からも、やろうと思えば Android 機でテザリング

- 単体で Web ブラウジングも可能で一石二鳥

通信事業者としては、狙いは NTT ドコモの高速通信サービス LTE である Xi (クロッシィ) 対応機種。バッテリーの持ちは悪いみたいですが、公称下り通信速度 75Mbps は魅力的。都内だとどーせそんな変わりませんって、と言われても、スピードへのあくなき欲望は無限大なんです。

音声認識サービス Siri が iPhone 4 では使用できず、肩透かしを食らったのもあり、NTT ドコモの 「しゃべってコンシェル」も使ってみたい今日このごろです。

Samsung は一球見送って Sony にしようか

しかし Xi 対応の既存サムスン機種についていえば、

- Galaxy S III … 電源ボタンなどの製品不良交換率が高くて 10% に達するらしく回避。

- Galaxy Note SC-05D … もサイズが大きく、同時に持ち歩いている iPad 3 と位置づけがカブるため回避。

なにより発売から日数が経った製品買う男の人ってちょっと…という気分だったので、今回は Xperia GX SO-04D にしてみました。

月々 1400円プランも勧められたが、イーモバ解約

Pocket WiFi GP02 は残念ですが、テザリング端末が手に入り月額 3,880円を支払い続ける理由がなくなってしまったので、解約。実は D11LC / 初代 Pocket WiFi の時代に契約した隠れイーモバ回線がもう一本存在しているので、2本分の管理もちょっと面倒でした。

10ヶ月しか使用していないため、解除に支払った金額は 21,000円なり。

イーモバ店員「月額 1400円のスーパーライトデータプランに乗り換え、非常用回線として持っておき、契約解除月まで待っても支払う総額 21,000円同じですよ」

と引き止められましたが、その非常用としてたった 3Mbps 使うだけでアッという間に従量課金ゾーンに突入してしまうのと、解除月を忘れそうなので、スパっと解約することにしました。

通信の安定性やバッテリーの持ちという意味では、決して悪くはありませんでした。

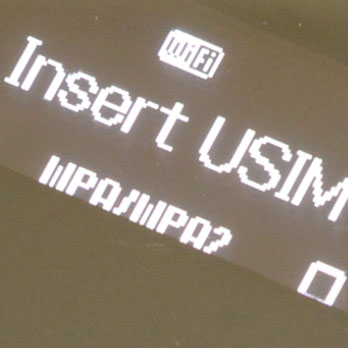

冒頭の GP02 の写真には “Insert USIM” と書かれていますが、解約して SIM 抜いた状態だとこうなります。

次回は手持ち iPhone 4 と Xperia GX SO-04D の比較など。

つづく。

地下化された調布駅の見学会、続きです。

地下3階は、上り明大前、笹塚、新宿方面行き電車のホーム階。色々なパーツが赤い色で統一されています。エスカレーターを降りると早速、新兵器のホームドアが。新幹線や一部の私鉄では昔からおなじみの、転落防止用のあれです。新幹線のよりはドアが薄い感じがしますが。

ホームの監視カメラ。裏側を見ると「株式会社日本軌道精器研究所」となっています。

プラットフォームはまっすぐではなく、ゆるやかにカーブしています。ホームの端にはディスプレイが。見通しの悪いホームで要所を監視して、安全を確保するためでしょうか。

線路の間にある、白く十字マークの入った装置は、ATS ((Automatic Train Stop)) (自動列車停止装置) の地上子部分。ホームドアが設置されるということは、列車の停車位置がズレては困るので、ピッタリ合わせる技術が必要になると。

地下3階で、ホームを下り方向に出るとすぐ、左右にレールとトンネルが分岐していきます。最初の案内ビデオと照らし合わせると、下り相模原線と京王線方向。

地下2階に上がって、同じように下り方向を撮ったものです。地下 3階と違って、右手の西調布行き線路が遠~くのほうで地上に出ているのが分かります。上り方向は次の写真ですが、下りに比べるとシンプルなものの真っすぐではなく、布田方向に向かって絶妙にカーブを描いています。

こんなところで ISUZU トラックさん何やってるんですかという気もしますが、これは建築限界車といって、列車が狭いトンネルの中を何にもぶつからずに走行できることを確認するため、同じサイズの車両を作って前もって走らせる、ということのようです。

地下2階は、ホームドアもエレベーターも、全体に青い色で統一されています。エスカレーターを上がって、地下2階から地下1階へ。

切符売り場付近に設けられたお客様サービス室から、場内の監視カメラのモニターが 4台が見えます。1台のモニターで移せるのはカメラ 9台分。何かが映っているカメラは合計 29台。B1F 1-3 などと階数表示だけあって、ブルーバックになっているようなモニターは 2台。

お客様サービス室の中。勝手に入ったわけではありませんよ  あるアングルからの映像です。左手に見えるのがさっきの監視モニターと装置一式。まるで関係ありませんが、エアコンはダイキンでした。

あるアングルからの映像です。左手に見えるのがさっきの監視モニターと装置一式。まるで関係ありませんが、エアコンはダイキンでした。

青赤は便利。どもどうして地下3階建て?

いやー調布駅がここまで変わるとは思いませんでした。仮設プレハブみたいな現在の駅舎と比較するのもあれですが、やはり未開封新品いいですね 🙂

意外にホームも出発後のトンネルも曲がりくねっており、こんな複雑な曲線のトンネルを掘る技術に素直に感動。逆に見通しが悪い構造とも言え、ホームドアと大量の監視カメラで守りは固められていますが、この駅で乗客の安全を管理するのはなかなか大変そうです。

フロアによって青と赤に塗り分けられて、感覚的に分かりやすくする工夫がこらされている NEW 調布駅なんでありますが、そもそもなぜ地下 3階建てなのか。かつ朝の利用者が多いと思われる上り方面ホームがなぜ深い方の 3階なのかが疑問ですね。

乗客の利便性やバリアフリー度を高めるなら、今の平面で橋本方面と京王八王子方面に水平に分岐しているまま地下に埋めたら、地下1階改札、地下2階ホーム階、以上! で済んだんじゃないかと。そんな、横に平たいトンネル掘ったら地盤沈下起こして阿鼻叫喚とか、掘削工事のご予算とか、用地買収の問題とか、何かあるんでしょうか。

出口近くでは調布駅周辺の完成予想模型が展示されていましたが、ここまで完成するにはしばらくかかりそうです。

「使い方講習会ではどこまで教えてくれるのか」を聞いてみた

ニコンのデジタル一眼レフカメラ D800 を持ったはいいが、「らしい」写真を撮影したい今日このごろ。

かつて、ヨドバシカメラの一眼レフ入門講座を受けたことがありますが、ああいった無料の講座でもないものか…と虫のいい話を探していたところ、ニコン自身が主催する、D800 使い方講習会というものが目に入りました。

新宿サービスセンターのサービススケジュールを見ると分かりますが、直近の講座はすべて満席です。

どうにか予約はできたものの、開催日が平日。貴重な休みはおいそれと使えません。そもそも講習会でどこまで教えてくれるのかを、会場のニコンプラザ新宿に電話して聞いてみることにしました。

デジチューターの範囲以上を望むなら、物足りない

担当者「一言で申し上げますと『デジチューター』に含まれる範囲ですね」

仁礼「デ…デジチューター…ですか?」

担当者「はい、ニコンのホームページにある機種ごとの解説ページです。D800 の解説もありまして、使い方講習会でご説明する内容もこれに沿ったものになります。ですから、これを一度参照されて、簡単だと思われる場合は、講習会に出られても物足りないかもしれませんね」

電話しながらポチポチとクリックしてみますが、結構このページよくできていて、章ごとの動画を混じえて、主要な操作の説明がコンパクトにまとまっています。モデルに外人しか出てこないのは、ヤマダ電機の店員に教わったとおりですが 🙂

担当者「ニコン D800 の基本的な使い方の説明になりますので、すでに D800 のマニュアルをお読みになって、お使いになっている場合はちょっと物足りないかもしれませんね。」

マニュアルは実に 457ページありますが、好奇心の赴くままに、見たい箇所からすでに読破してしまった仁礼としては、今さら静止画ライブビュー撮影の使い方と言われても、確かにちょっと物足りない感じです。仁礼が知りたいのはこんな写真を撮るときにどのモードを使えば良いのかであって、カメラマンの間では常識なことでも、何かが抜けているかもしれないので、そこをピンポイントで埋めてほしいのですよね。

D800 ならマニュアルモードを使うべき?

それならば、というわけで、芋づる式に日頃疑問に思っていることをいくつか聞いてみました。

仁礼「前にキャノン EOS Kiss X3 を使っていたときは、基本的に絞り優先モードを使っていたんですが、一気にニコン D800 にステップアップするにあたって、マニュアルモードを使いこなそうと練習しています。でも ISO-AUTO にすると結果として露出がバラついてしまって、同じ被写体を撮っても明るかったり、暗かったりします。

プロの方でも絞り優先モードを使う場合があると聞いています。

このカメラでは、マニュアルモードをやはり中心に使うべきなんでしょうか、それともあくまで絞り優先モード、シャッター優先モード、マニュアルモードの使い分け推奨なんでしょうか」

担当者「撮影意図によると思います。マニュアルモードは、あくまでシャッタースピードと絞りを固定したい場合に使います。」

露出が思い通りにならない

仁礼「マニュアルモードで撮影したとき、ファインダー内に表示される ((ライブビューでも表示することができる)) 露出インジケーターが 0 に近づくようにシャッタースピードを調節しても、思ったような露出にならないことがあります。

それはスポット測光モードにしていて、フォーカスポイントのピンポイントな明暗差に左右されているからなんでしょうか?」

担当者「露出インジケーターは、あくまで D800 が考える適正を基準とした値を表示しますね。スポット測光にすると、マニュアルモード時でも、フォーカスポイントを基準にした露出を表示します。マルチパターン測光にすると、画面全体を調べて、被写体と背景の面積や明るさなども考慮して適切な露出を割り出します。」

仁礼「マニュアルモードでも露出モードをマルチパターン測光にしたほうがよいということです?」

担当者「そういうことになりますね」

仁礼「中央部重点測光モードはどうですか? これだと、フォーカスポイントを中心に、ピンポイントでなく、やや広いエリアを測光対象にするから、人物の顔全体を露出の基準にしたいときに有効な気がするんですが」

担当者「中央部重点測光は、フォーカスポイントとは連動しないですね。文字通り画面の中央から一定の範囲が基準になりますね。もともと中央部重点測光は、フィルムカメラをお使いの方向けに、慣れている方式として搭載されているものです。」

仁礼「ということは、あくまでファインダー中央に露出の基準としたいものを合わせて、AE ロックした後、改めて構図を決めるためにカメラの向きを調整する…という使い方を想定しているわけですね?」

担当者「そうなります。」

露出ディレーとミラーアップを併用する意味はあるか

最後に、取っておきの質問を。

仁礼「露出ディレーモードを使うと、ミラーアップ後最大 3秒後にシャッターを切ることができますが、三脚に固定したとき、露出ディレーモードとミラーアップモードを併用する意味はあるんでしょうか?」

担当者「ありませんね。」

即答されました。

「状況に応じて使い分けることになると思いますが、普段はミラーアップを使うことになると思います。ただミラーアップは 2回シャッターを切る必要があり、ファインダーからの視界が 1回目で塞がれてしまいます。1回のシャッターボタン操作で自動的にシャッターを切りたい場合は露出ディレーが有効です」

ニコンプラザ新宿はあなどれない

デジチューターを一通り見てみましたが、D800 付属の取扱説明書のさわりの部分をクイックスタート的に集めた感じで、仁礼にとっては、非常に貴重な会社の夏休みを使うほどではなく、予約はいったんしたもののキャンセルすることにしました。

ニコンプラザのようなショールームというと、いきなり突っ込んだ質問をしても答えられないんじゃない? という先入観がありましたが、さすが一眼レフカメラの単価が単価だけに 🙂 レベルの高い説明員の方が控えているなと。カメラが好きで、普段それなりに自分でいじっているんだろうな感が伝わってきました。

最近のコメント